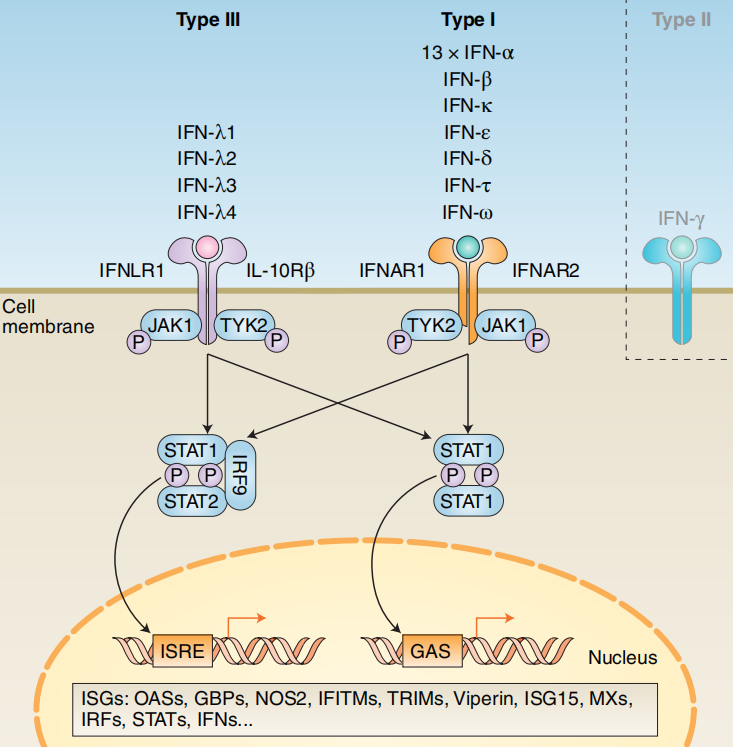

干扰素(IFN)介导的抗病毒反应是宿主对病毒感染防御的核心,最初在20世纪50年代被发现,并因其能够“干扰”病毒复制而命名,每类IFN—I型、II型和III型通过不同的异二聚体受体IFNR进行信号传导,并通过激酶-信号转导和转录激活因子(JAK-STAT)信号通路诱导基因表达。IFN信号传导和病毒的逃避机制形成一个极其复杂的网络,不同物种之间存在差异。

(数据来源 Emily V M, et al. Nat Microbiol. 2019)

I型干扰素家族

在人类中已经鉴定出17种I型干扰素亚型,包括13种IFN-α,以及IFN-β、IFN-ω、IFN-ε和IFN-κ。人类IFN-α的13种亚型(IFN-α1、IFN-α2、IFN-α4、IFN-α5、IFN-α6、IFN-α7、IFN-α8、IFN-α10、IFN-α13、IFN-α14、IFN-α16、IFN-α17和IFN-α21)具有高度的序列同源性(76-96%的氨基酸序列共享[6]),这决定了其二级和三级折叠相同。这种序列同源性特别高的是它们的受体结合区域,包括用于IFNAR1结合区域的保守亲水区域(蓝色,残基74-145)和用于IFNAR2结合区域的两个保守亲水区域(绿色,残基24-63和150-189)。

(数据来源 Thomas R J M, et al. Eur J Immunol. 2023)

IFN信号调控

IFN信号传导分为经典和非经典途径两种:

IFN首先与IFNAR2结合,随后IFN/IFNAR2二元复合物招募IFNAR1形成一个功能性三元信号复合物(IFN/IFNAR1/IFNAR2)。之后,Jak1和Tyk2激酶分别与IFNAR2和IFNAR1预结合,在这些激酶和每个受体上的酪氨酸残基(红色点)磷酸化彼此后,STAT(信号转导和转录激活因子)家族成员会结合。

经典信号传导由一个三聚体的pSTAT1、pSTAT2和IRF9组成,称为ISGF3(干扰素刺激基因因子3)。ISGF3转移到细胞核中结合ISRE(干扰素刺激反应元件)以刺激强效ISGs的转录。

非经典信号传导途径之一是形成磷酸化STAT1同二聚体,这些二聚体结合到GAS(γ激活位点)启动子元件上。

(数据来源 Megen C W, et al. Front Immunol. 2021)

I型干扰素家族中研究得最多的成员是多种 IFNα亚型(IFNα1)和IFNβ。这些靶点在宿主对病毒感染的抵抗力以及激活先天和适应性免疫系统的关键成分(包括抗原呈递和产生参与 T 细胞、B 细胞和自然杀伤细胞活化的细胞因子)中发挥作用。

(数据来源 Alehashemi, et al. Arthritis Rheumatol. 2025)

I型IFN靶向治疗

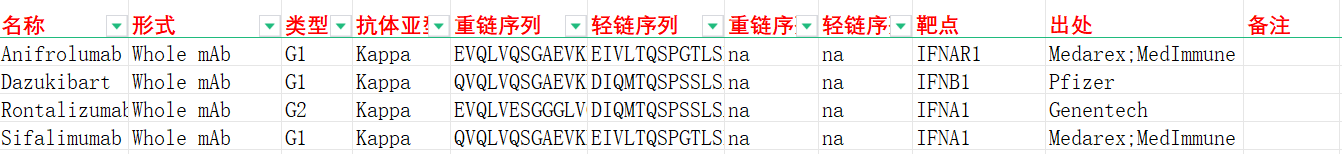

针对I型IFN/IFNR信号轴的抗体药物开发主要为直接与IFNα或IFNβ结合的抗体(sifalimumab,dazukibart),阻断I型干扰素受体的抗体(anifrolumab),以及靶向细胞内Janus激酶/信号转导和转录激活因子(JAK/STAT)信号通路的小分子药物,也称为JAK抑制剂(tofacitinib,ruxolitinib,baricitinib)。

(数据来源 Elisabetta B, et al. Biomedicines. 2023)

目前大分子药物还有Dazukibart正在进行临床实验,其他都已停止开发。

我们收集整理一批IFN相关抗体序列信息。文档可关注公众号“迈思生物”,号内回复“IFNA1或IFNB”下载。